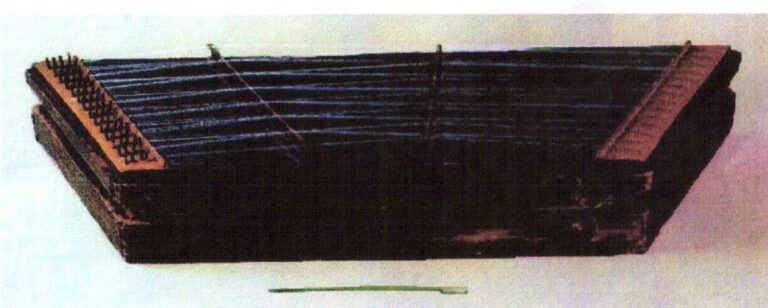

Quel plaisir pour moi d’avoir à donner ce soir, 14 octobre 2016, et dans ce lieu à la mémoire de Jules Vallès, un concert couronnant une vie qui ne fut pas sans embûches, précisément à l’image de la vie de Jules Vallès. Comme Jules Vallès, j’ai aimé étudier mais les gens d’études ne m’ont pas aimé. Comme Jules Vallès, il m’a fallu endurer les sarcasmes des chefs d’école mais j’ai persisté dans mon art, quitte pour payer le prix de mon indépendance à vivre de petits expédients et à traverser des périodes de vaches maigres. Rétrospectivement, un observateur extérieur pourrait me demander si cela en valait la chandelle. Que lui répondre ? Je n’ai jamais pu expliquer, pas plus aux autres qu’à moi-même ce qui m’a poussé à l’apprentissage du répertoire classique de la musique persane, ni pourquoi j’y ai consacré autant d’années. À l’âge où les jeunes gens de ma génération préféraient écouter de la musique pop, j’étais déjà attiré par la musique classique persane. Ceux d’entre eux désireux d’étudier la musique choisissaient la guitare ou le violon, car se balader avec un étui faisait très chic. J’ai commencé mon apprentissage d’abord par le chant en mémorisant des chansons anciennes. Je fus, durant quelques années, l’élève de Ostâd Khorram (né en 1943 et qui enseigne toujours oralement et gratuitement) à Qazvin, ma ville natale. Ce professeur eut une grande importance pour moi par la qualité de son enseignement. Ensuite, j’ai poursuivi mes études par l’apprentissage du santur avec Ostâd Shennâssâ (né en 1951) au Markâz-e hefz-o-eshâeye musiqi-e son’nati-e irâni, le Conservatoire de la musique savante d’Iran sis à Téhéran. Il m’a transmis deux répertoires importants, ceux de Mirzâ Abdollâh et d’Abolhassan Sabâ, oralement et par la notation, ainsi qu’un grand nombre de morceaux classiques composés par des maîtres de la musique persane. Je ne pouvais pas me consacrer entièrement à la musique car j’avais d’autres activités. J’étais passionné de cinéma amateur et je filmais en Super-8, mais mon intérêt principal restait la musique. La révolution de 1979 battait son plein ; malheureusement, le culturalisme qu’elle crut bon déployer eut un impact dramatique sur la musique. Même jouer chez moi présentait un risque. Je jouais à l’aveugle au sous-sol en couvrant l’instrument avec un tissu. Cette situation prit fin avec l’évolution de l’orthoxie vers plus de souplesse. J’ai accompli mon service militaire de 1982 à 1984. Toutes les universités étant fermées, j’ai décidé d’entreprendre des études de cinéma en France. Malgré ma formation en musique, je ne pouvais pas imaginer devenir professionnel ni poursuivre des études musicales académiques. La musique était tellement sacrée pour moi que mon désir était de la conserver comme un jardin secret. Dès mon arrivée en France en 1985, j’ai reçu des propositions de concerts et c’est ainsi que, peu à peu, j’ai entamé une carrière et suis devenu musicien professionnel. J’ai donné beaucoup de concerts en France et à l’étranger, ainsi que de nombreuses conférences. J’ai participé aussi à de festivals : WOMAD (Afrique du Sud et Angleterre), City of festival (Angleterre), Festival de Compostela (Espagne), Festival International de Musique Andalouse et des Musique Anciennes (Algérie). Outre ma collaboration avec la fondation Georges-Cziffra, j’ai travaillé avec des ensembles étrangers ainsi que l’ensemble baroque XVIII-21 dirigé par Jean-Christophe Frisch. J’ai publié une cassette audio[1] et cinq CD en 1993[2], 1996[3], 1999[4], 2000[5] et 2004[6], en soliste ou accompagné. Faire connaître à l’étranger les maîtres iraniens fut la première entreprise à laquelle je me suis attelé. Personne alors ne l’avait fait, et j’ai sorti dans ce sens une cassette audio et un CD du maître Pâyvar[7]. Poursuivant l’expérience, j’ai créé une collection intitulée « Musique authentique iranienne » qui comprend contre cinq CD. J’ai édité le premier solo d’ud iranien à l’étranger et publié deux livres en 2005[8] et 2013[9]. Sur le plan universitaire, je me suis remis aux études sur le tard en suivant pendant trois ans des cours de communication et de cinéma à l’Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle). Je me suis ensuite inscrit à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg pour y étudier la musicologie, filière que j’ai suivie à l’Université de Paris VIII (Saint-Denis). Enfin, je me suis inscrit à l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne) où le Professeur François Picard a dirigé mon DEA puis ma thèse de doctorat.

Ce rapide survol montre que je ne suis pas qu’un praticien du santur, mais également un épistémologue de l’art musical traditionnel. Pour entreprendre ce travail, je me suis modestement mis durant de longues années à l’écoute (en bénéficiant de leur enseignement) et au service (en éditant en France leurs enregistrements) des grands maîtres qui m’ont précédé. Cette double approche n’a que peu à voir avec l’ethnomusicologie telle qu’elle se pratique aujourd’hui et a été décriée par notre doyen Gilbert Rouget[10] dans un entretien que cet immense ethomusicologue m’a accordé. Je n’ai pas, contrairement à certains plus affairistes que chercheurs, multiplié les enregistrements répertoriés en autant d’écoles imaginaires. J’oppose à cette prétention classificatoire bien commode pour tous ce que j’appellerais, si l’on me pâsse le mot, une « sociomusicologie ». J’entends par là une science qui saurait articuler les apports de tel maître à telle ou telle époque comme les historiens le font.

L’ethnomusicologue tire sa légitimité en se disant venir d’ailleurs ; je ne bénéficie pas de ce recul et on me l’a suffisamment reproché ! A tel ethnomusicologue qui, jouant de son recul à défaut de son savoir, me dirait : « Comment peut-on être persan ? », santur en mains, je lui rétorquerais: « Comment peut-on être ethnomusicologue ? » En retournant cette question, je veux montrer l’infondé de la distance culturelle comme critère de scientificité. Car quelle scientificité peut-on prêter à une discipline qui applique, quel que soit le champ musical investi, les mêmes modèles. On a beau les dire « opératoires », dans le cadre de la musique classique persane, il la font passer pour de la musique traditionnelle et ravalent trop souvent son répertoire savant à de la musique vernaculaire. La sociomusicologie que je prône n’a pas peur d’employer le mot de savant dans ce cas, et de récuser la référence à l’ethnie.

Quel plaisir pour moi d’avoir à donner ce soir, 14 octobre 2016, et dans ce lieu à la mémoire de Jules Vallès, un concert couronnant une vie qui ne fut pas sans embûches, précisément à l’image de la vie de Jules Vallès. Comme Jules Vallès, j’ai aimé étudier mais les gens d’études ne m’ont pas aimé. Comme Jules Vallès, il m’a fallu endurer les sarcasmes des chefs d’école mais j’ai persisté dans mon art, quitte pour payer le prix de mon indépendance à vivre de petits expédients et à traverser des périodes de vaches maigres. Rétrospectivement, un observateur extérieur pourrait me demander si cela en valait la chandelle. Que lui répondre ? Je n’ai jamais pu expliquer, pas plus aux autres qu’à moi-même ce qui m’a poussé à l’apprentissage du répertoire classique de la musique persane, ni pourquoi j’y ai consacré autant d’années. À l’âge où les jeunes gens de ma génération préféraient écouter de la musique pop, j’étais déjà attiré par la musique classique persane. Ceux d’entre eux désireux d’étudier la musique choisissaient la guitare ou le violon, car se balader avec un étui faisait très chic. J’ai commencé mon apprentissage d’abord par le chant en mémorisant des chansons anciennes. Je fus, durant quelques années, l’élève de Ostâd Khorram (né en 1943 et qui enseigne toujours oralement et gratuitement) à Qazvin, ma ville natale. Ce professeur eut une grande importance pour moi par la qualité de son enseignement. Ensuite, j’ai poursuivi mes études par l’apprentissage du santur avec Ostâd Shennâssâ (né en 1951) au Markâz-e hefz-o-eshâeye musiqi-e son’nati-e irâni, le Conservatoire de la musique savante d’Iran sis à Téhéran. Il m’a transmis deux répertoires importants, ceux de Mirzâ Abdollâh et d’Abolhassan Sabâ, oralement et par la notation, ainsi qu’un grand nombre de morceaux classiques composés par des maîtres de la musique persane. Je ne pouvais pas me consacrer entièrement à la musique car j’avais d’autres activités. J’étais passionné de cinéma amateur et je filmais en Super-8, mais mon intérêt principal restait la musique. La révolution de 1979 battait son plein ; malheureusement, le culturalisme qu’elle crut bon déployer eut un impact dramatique sur la musique. Même jouer chez moi présentait un risque. Je jouais à l’aveugle au sous-sol en couvrant l’instrument avec un tissu. Cette situation prit fin avec l’évolution de l’orthoxie vers plus de souplesse. J’ai accompli mon service militaire de 1982 à 1984. Toutes les universités étant fermées, j’ai décidé d’entreprendre des études de cinéma en France. Malgré ma formation en musique, je ne pouvais pas imaginer devenir professionnel ni poursuivre des études musicales académiques. La musique était tellement sacrée pour moi que mon désir était de la conserver comme un jardin secret. Dès mon arrivée en France en 1985, j’ai reçu des propositions de concerts et c’est ainsi que, peu à peu, j’ai entamé une carrière et suis devenu musicien professionnel. J’ai donné beaucoup de concerts en France et à l’étranger, ainsi que de nombreuses conférences. J’ai participé aussi à de festivals : WOMAD (Afrique du Sud et Angleterre), City of festival (Angleterre), Festival de Compostela (Espagne), Festival International de Musique Andalouse et des Musique Anciennes (Algérie). Outre ma collaboration avec la fondation Georges-Cziffra, j’ai travaillé avec des ensembles étrangers ainsi que l’ensemble baroque XVIII-21 dirigé par Jean-Christophe Frisch. J’ai publié une cassette audio[1] et cinq CD en 1993[2], 1996[3], 1999[4], 2000[5] et 2004[6], en soliste ou accompagné. Faire connaître à l’étranger les maîtres iraniens fut la première entreprise à laquelle je me suis attelé. Personne alors ne l’avait fait, et j’ai sorti dans ce sens une cassette audio et un CD du maître Pâyvar[7]. Poursuivant l’expérience, j’ai créé une collection intitulée « Musique authentique iranienne » qui comprend contre cinq CD. J’ai édité le premier solo d’ud iranien à l’étranger et publié deux livres en 2005[8] et 2013[9]. Sur le plan universitaire, je me suis remis aux études sur le tard en suivant pendant trois ans des cours de communication et de cinéma à l’Université de Paris III (Sorbonne Nouvelle). Je me suis ensuite inscrit à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg pour y étudier la musicologie, filière que j’ai suivie à l’Université de Paris VIII (Saint-Denis). Enfin, je me suis inscrit à l’Université de Paris IV (Paris-Sorbonne) où le Professeur François Picard a dirigé mon DEA puis ma thèse de doctorat.

Ce rapide survol montre que je ne suis pas qu’un praticien du santur, mais également un épistémologue de l’art musical traditionnel. Pour entreprendre ce travail, je me suis modestement mis durant de longues années à l’écoute (en bénéficiant de leur enseignement) et au service (en éditant en France leurs enregistrements) des grands maîtres qui m’ont précédé. Cette double approche n’a que peu à voir avec l’ethnomusicologie telle qu’elle se pratique aujourd’hui et a été décriée par notre doyen Gilbert Rouget[10] dans un entretien que cet immense ethomusicologue m’a accordé. Je n’ai pas, contrairement à certains plus affairistes que chercheurs, multiplié les enregistrements répertoriés en autant d’écoles imaginaires. J’oppose à cette prétention classificatoire bien commode pour tous ce que j’appellerais, si l’on me pâsse le mot, une « sociomusicologie ». J’entends par là une science qui saurait articuler les apports de tel maître à telle ou telle époque comme les historiens le font.

L’ethnomusicologue tire sa légitimité en se disant venir d’ailleurs ; je ne bénéficie pas de ce recul et on me l’a suffisamment reproché ! A tel ethnomusicologue qui, jouant de son recul à défaut de son savoir, me dirait : « Comment peut-on être persan ? », santur en mains, je lui rétorquerais: « Comment peut-on être ethnomusicologue ? » En retournant cette question, je veux montrer l’infondé de la distance culturelle comme critère de scientificité. Car quelle scientificité peut-on prêter à une discipline qui applique, quel que soit le champ musical investi, les mêmes modèles. On a beau les dire « opératoires », dans le cadre de la musique classique persane, il la font passer pour de la musique traditionnelle et ravalent trop souvent son répertoire savant à de la musique vernaculaire. La sociomusicologie que je prône n’a pas peur d’employer le mot de savant dans ce cas, et de récuser la référence à l’ethnie.

[1] En 1991 à Paris

[2] Musique traditionnelle iranienne, Paris, Club du Disque Arabe, AAA 082, 1993.

[3] Musique classique iranienne, Nanterre, Al Sur, Al CD 179, 1996,

[4] Musique classique iranienne, Boulogne, Sunset Music, PS65216, 1999.

[5] Musique classique iranienne, Paris, Nahda, AIA CD 9908, 2000.

[6] Iran, Boulogne, Sunset France – Air Mail Music, SA 141 108, 2004.

[7] Musique classique iranienne, Nanterre, 1996, Al Sur, Al CD 164.

[8] Les transformations de la musique iranienne au début du XXe siècle (1898-1940) : les premiers enregistrements en Iran, L’Harmattan, Paris, 2005.

[9] Le santur persan, Geuthner, Paris, 2013.

[10] http://hassantabar.net/blog/wordpress/?p=202