Cette génération correspond à la période révolutionnaire, dont je peux témoigner personnellement. J’ai vécu la grande révolutionnaire de 1979 tout en continuant mon apprentissage dans cette période d’intolérence pour la musique.

La Révolution a été suivi immédiatement de la guerre avec l’Irak (de 198à à 1988).

De jeunes musiciens ont activement participé à cette révolution, surtout deux ensembles de musique classique : Sheyda et Âref. Après la révolution, ces deux ensembles ont pu continuer plus ou moins leurs activités, malgré leur grande popularité. Pendant la guerre, ils ont joué avec deux chanteurs : Shajariân (né en 1940), et Nâzeri (né en 1950), ils sont devenus très populaires en interprétant des airs patriotiques.

Ils ont aussi bénéficié de l’interdiction des voix féminines à qui ils ont ravi la vedette. Après la révolution, plusieurs ensembles, et même l’orchestre symphonique, ont dû arrêter leurs activités ; les musiciens étrangers ont dû rentrer chez eux et certains musiciens de cabaret ont quitté rapidement le pays. Beaucoup de musiciens ont quitté la capitale pour trouver une autre activité alimentaire dans leur ville natale, ne pouvant plus enseigner la musique. La diffusion de la musique a été interdite à la radio et à la télévision. Officiellement, le Centre de Préservation et de Propagation de la musique Traditionnelle Iranienne est resté ouvert, mais sans activité, car plusieurs maîtres avaient quitté le centre, voire même le pays.

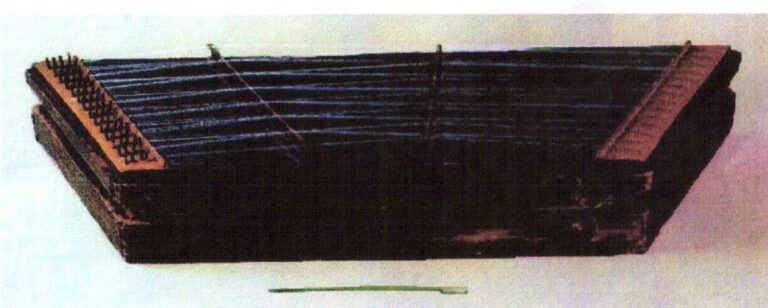

À cette époque (jusqu’en 1985), j’étais élève dans ce centre et il n’y avait parfois pas de professeur ; de plus, comme il était interdit de circuler avec un instrument de musique, je ne pouvais pas apporter mon santur. Certains musiciens ont tenté d’enseigner dans des écoles privées mais ces écoles risquaient la fermeture. Toutes les universités ont été fermées pour une durée de cinq ans ; celle de musique pour neuf ans. La musique légère ou semi-classique (motrebi) a également été interdite.

La révolution a transformé le monde musical, les conséquences furent importantes : les salles de concerts, les universités et les écoles de musique furent fermées, la production de cassettes contrôlée, les producteurs de cassettes non autorisées furent poursuivis et emprisonnés et la diffusion de la musique interdite, à part les marches et certains hymnes patriotiques (sorûd). Il était même difficile de se déplacer avec un instrument, et en posséder un était considéré comme un délit. Malheureusement, cette situation sociale a perduré quelques années. L’école de musique (Honarestan-e musiqui), fermée en 1979, devint en 1983 l’école de musique et des chants révolutionnaires pour garçons et filles. Il faut noter que jusqu’en 1984, dans les courriers administratifs, on utilisait « hymne » (sôrud) au lieu du terme « musique ».

En leur interdisant de se produire en publique, Cette période a permis à certains maîtres de transcrire leur savoir, particulièrement Pâyvar qui a publié ses compositions et ses radif.

Il est d’ailleurs le seul maître qui a toute de suite organisé des cours et des concerts privés pour ses disciples dans un appartement. Finalement, en 1988, un ordre de l’Imam Khomeyni, quelques mois avant sa disparition, modifia la situation et la vie musicale put reprendre. Cet ordre (fatwâ) fut très important pour redonner vie à la musique. L’Imam Khomeyni fut le premier prélat chiite à intervenir en faveur de la musique. Ce fut un geste important car, comme l’écrit Yann Richard , « pour les chiites, le seul pouvoir est celui de l’Imam et, depuis l’occultation du douzième Imam, en 847, il n’y a pas, au sens strict, de pouvoir absolument légitime sur terre ».

C’est ainsi que la section de musique de l’Université de Téhéran (1988) a été ouverte à nouveau.

En 1999, quelques musiciens ont eu la permission de fonder une association pour défendre les intérêts des musiciens (Khaneh musqui). Dans les années 1990, les jeunes maîtres de la génération qui avait pu profiter de l’enseignement des grands maîtres disparus ont pu commencer leur enseignement. N’ayant d’autre choix que la musique régionale, la musique classique occidentale et la musique classique iranienne, la jeunesse s’est tournée vers cette dernière et beaucoup d’écoles libres de musique ont été créées pour répondre à la demande.

Paradoxalement, pour la première fois dans l’histoire de l’Iran, les musiciens sont devenus professionnels et ont pu ainsi vivre de leur musique.

Si avant la révolution, les grands maîtres étaient des guides et préservaient une éthique dans la vie musicale, avec leur disparition les nouveaux maîtres et transmetteurs se trouvaient seuls et sans références. Avec leurs très nombreux élèves et leurs concerts à l’étranger, ils n’ont pas eu la possibilité de perfectionner leurs connaissances. S’ils ont pris le temps nécessaire pour apprendre le radif, en tant que disciples d’un maître, ils ont désormais dû enseigner rapidement et la notion de disciple a disparu pour faire place à celle d’élève, devenant très rapidement enseignant à son tour, et ainsi de suite. Le processus traditionnel de transmission a été rendu difficile par les nouvelles conditions de vie. En 1993, quand je suis retournés en Iran, j’ai été étonnés de constater le nombre d’élèves pour le santur, non seulement à Téhéran mais aussi dans d’autres villes comme Esfahân, Tabriz ou Qazvin.

Une génération brulée (sûkhteh)

En Iran, on dit d’une grande partie de la jeunesse, née dans les années 1960, qu’elle appartient à la « génération brulée » sûkhteh. C’est notre génération, celle qui a participé activement à la révolution et à la guerre pendant neuf ans, puis à la contestation contre la fermeture des universités en payant très cher par la prison, la répression, les exécutions et l’exil.

Dans cette période chaotique où la musique était interdite, il était périlleux de suivre un apprentissage avec un maître. Pour travailler, nous étions obligés d’aller au sous-sol et de fermer les fenêtres, et nous devions cacher notre instrument, car les gardiens de la révolution islamique pouvaient enter chez nous pour perquisitionner. Les jeunes maîtres n’ont donc pu transmettre ni leur savoir ni la tradition de la musique classique à notre génération ; c’est pourquoi on ne trouve pas de santuriste confirmé dans la génération née dans les années 1960.

Il y avait bien quelques écoles libres, comme l’école Chang, mais cette école pouvait être fermée à tout moment. Cette situation a perduré jusqu’à la décision de l’Imam Khomeyni en 1988.

Les maîtres de la nouvelle génération

La nouvelle génération de santuristes (nés dans les années 1980) préfère la composition à l’occidentale à la pratique du radif. À la génération précédente, nous nommions notre maître, alors que celle-ci mentionne le diplôme obtenu. Parmi les santuristes de cette génération, nous pouvons citer Ardavân Kâmkâr (né en 1968), qui a influencé une grande partie des jeunes santuristes. Il est d’origine kurde, membre de la célèbre famille de musiciens Kâmkâr. Il a commencé son apprentissage à l’âge de quatre ans avec ses frères et, surtout, auprès de Pashang (né en 1951). Il a composé des pièces dans l’esprit de la musique occidentale, comme des concertinos pour le santur.

Aujourd’hui le statut de la musique est ambigu et soumis à de multiples variations. Par exemple, les femmes peuvent actuellement chanter uniquement pour un public féminin et en chorale (ou en Occident pour un public mixte). Malgré cela, beaucoup de musiciennes se produisent régulièrement en Iran, bien que pour certains dirigeants la musique soit toujours illicite. Par ailleurs, on ne montre toujours pas d’instrument à la télévision. Il existe plusieurs organismes pour le contrôle de la musique et sa diffusion, comme le Ministère de l’Orientation islamique (vezârt-e ershâde eslâmi) ou l’Organisation de la Propagande islamique (sâzemân-e tabliqâte eslâmi).