La correspondance que j’ai décidé de publier ci-après montre quel sort est réservé au droit de réponse dans une revue d’ethnomusicologie qui réinterprète le droit selon ses canons.

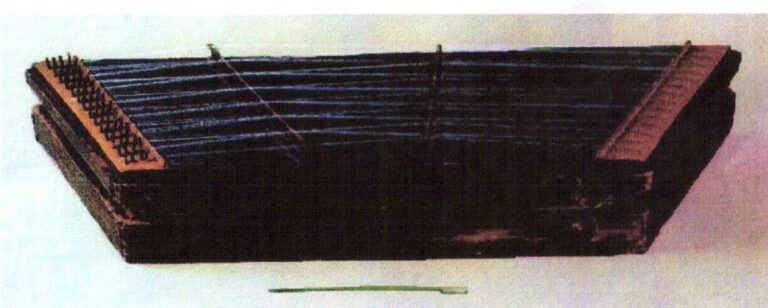

Un compte-rendu (http://ethnomusicologie.revues.org/2194), avait été fait de ma monographie sur le santour publiée aux éditions Geuthner (http://www.geuthner.com/livre/le-santur-persan/1014), la première à ce jour, et selon une perspective sociologisante inédite en la matière. Je le dis sans forfanterie et en toute quiétude: ce livre prolonge une thèse s’inscrivant dans la même démarche saluée par tout un jury d’experts.

Un compte-rendu en a été donné dans ladite revue. J’en ai pris connaissance très tardivement, car contrairement aux usages qui prévalent, sa copie, ou même sa mention, n’ont été adressées à l’éditeur.

Et pour cause, sous un vernis de civilité, la critique faite ne s’interroge jamais sur la nature de mon ouvrage, pas plus que son propos intrinsèque. Il préfère courir à l’anecdotique en se faisant le catalogue de corrections secondaires et, de surcroît, infondées.

Il y allait de ma réputation et de celles de mes maîtres de répondre devant la certitude acquise face à tant de contre-vérités que mon ouvrage avait été, au mieux, parcouru. Par une étrange dialectique, je fus aussitôt rangé au nombre des polémistes par ceux-là mêmes, le rédacteur en chef le premier, qui avaient convenu de la maladresse de ce compte-rendu et du temps passé par eux à le remettre d’aplomb. En un mot, on accepte de moi un droit de réponse, en me soulignant la

rareté du procédé, mais en le limitant aussitôt à un nombre donné de caractères de quatre fois inférieur à la longueur de l’article auquel je voulais répondre.

C’est une façon comme une autre de museler le droit. Il y a mieux encore. Mon exercice accompli dans le nombre de caractères voulu par mes censeurs, une autre récrimination leur est venue à l’esprit.

Un peu comme les épreuves dans un conte qui s’accumulent, et toujours

plus difficiles. La dernière en date porte sur le choix de mon vocabulaire.

Sous prétexte de le tempérer, et dieu sait pourtant qu’il n’est pas excessif, toute une stratégie entre en jeu pour réduire ma réponse à un exercice de pinaillage sans grand fondement, ni intérêt quand on me prie de retirer des phrases entières. L’entreprise est si délibérée qu’elle ne recule devant aucun faux prétexte pour me vêtir des habits du polémiste gratuit.

Un exemple entre dix: alors que je me situe sur le plan du débat des idées, on me soupçonne d’adopter une attitude méprisante quand je dis que les critiques formulées ne sot pas dignes d’un honnête homme.

Jamais, bien sûr, il ne me serait venu à l’idée de faire un procès de moralité. J’ai juste souvenir qu’en bonne langue française, un honnête homme est cet intellectuel qui s’intéresse aux choses de l’esprit et leur accorde la bienveillance d’un humaniste. Apparemment, cela n’a plus le droit d’être. Serait-ce parce que le droit de la petite critique partisane a si bien remplacé le devoir de recenser un livre selon son mérite tout en blâmant ses points faibles, qu’on entend me faire taire et, par-delà moi, vider de sa substance le vrai débat des idées?

Je laisse le lecteur libre de se faire son opinion en lisant les pièces de ce dossier. Je ne fournirai pour ma part aucun autre

commentaire, ce message est simplement posté pour l’édification de tous.

|

||||||||||||

|

Voici, M. Le Rédacteur, mon droit de réponse selon les contraintes d’espace que vous m’avez imposées. Dans l’attente de le voir insérer dès la prochain numéro, veuillez agréer mon respect réitéré, Je ne pensais pas en écrivant la première monographie sur l’instrument de musique iranien que je pratique de longue date, le santur, et en la rédigeant dans la langue dans laquelle on m’enseigna l’ethnomusicologie, le français, être accusé de complaisance envers les « lecteurs,

étudiants et chercheurs occidentaux » tout en m’attirant le dédain des «musiciens et chercheurs d’Iran » pour qui je remâcherais des « données bien connues » dans mon pays d’origine. Quelle outrecuidance, et aussi que de culturalisme. En fait, j’aborde ce sujet avec distance afin, justement, d’amoindrir les prétentions iraniennes de considérer le santur comme un instrument connu dans cette aire depuis 3500 ans, quitte à le confondre avec le psaltérion. L’un des mérites de mon livre est de montrer que « la plus ancienne représentation du santur date de la fin du XVe siècle » (p.18). Je ne pense pas que cette historicité soit chose connue en Iran.

De plus, aucun honnête homme n’aurait pu prétendre que je ne dis rien sur « l’époque de son apparition en Iran ».

De même, il n’aurait pu dire que je ne présente « aucune analyse stylistique et comparative du jeu des maîtres et interprètes », alors même que mon « observation d’exemples musicaux à partir de partition » (et ce mot d’ « observation » reflète bien mieux ma position d’ethnomusicologue que l’ « analyse », terme péremptoire !) couvre une cinquantaine de pages (pp175-221), dont 15 transcriptions inédites sur les 16 produites.

Selon ce même critique, je serais « sans évoquer le passage de nombreux autres musiciens à la cour des ottomans », alors que, dès le début du livre encore, j’affirme qu’ « à la cour ottomane, essentiellement à la cour de Sélim III (1789-1807), beaucoup de musiciens sont persans » (p.19). Il me blâme aussi de ne pas avoir lu Ali Ufki alors que je le mentionne pourtant en disant qu’il « devint maître de musique et joueur de santur » (p.19).

Ce critique va jusqu’à me reprocher de recourir à l’expression « musique persane » alors, me reprend-il, qu’ « on utilise toujours en Iran l’expression « musiqi-ye irâni » et non « musiqi-ye fârsi » ». Les usages de la langue française lui seraient-ils si étrangers ? (Ses lacunes en orthographe inclineraient à le penser, ex : «les compositions qui leurs –sic- sont attribuées » ). La musique, en France, est persane comme la langue l’est. Sinon, on parle de langues iraniennes et de musiques iraniennes dont les contenus évoqués sont différents. Il n’y va d’aucun choix conceptuel de ma part là où l’on m’accuse de

délibérément « privilégier ce qui sonne persan plutôt qu’iranien ». Si mon contradicteur avait eu la curiosité de consulter ma production en persan, il se serait aperçu que je recours alors à l’expression «musiqi-ye irâni ».

Arrêtons avec le catalogue des inexactitudes alignées dans cette critique. Le plus grave est qu’elle n’accorde aucun mot à l’enquête sociologique dont mon livre fait sa matière à travers une question posée d’emblée : « Peut-on parler d’école de santur en Iran ? » (p.13). Cetteenquête ouvre à un constat sur lequel on veut se fermer les yeux en Iran : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de maîtres en Iran parmi les hommes de ma génération, celle qui eut vingt ans à la Révolution ? Ce fut, dis-je,

une « période chaotique » (p115) qui a contribué à une rupture dans la tradition. Jean During a confirmé ce point dans ses derniers travaux.

Plus précis, les miens concluent qu’il n’y a pas d’école de santur en Iran pour trois raisons énoncées en conclusion (p226). Elles ne se résument pas à l’ « acculturation » d’une jeunesse, concept indigent dont je laisse la seule responsabilité à mon critique, car tout anthropologue sait que l’acculturation peut être productrice de sens.

étudiants et chercheurs occidentaux » tout en m’attirant le dédain des «musiciens et chercheurs d’Iran » pour qui je remâcherais des « données bien connues » dans mon pays d’origine. Quelle outrecuidance, et aussi que de culturalisme. En fait, j’aborde ce sujet avec distance afin, justement, d’amoindrir les prétentions iraniennes de considérer le santur comme un instrument connu dans cette aire depuis 3500 ans, quitte à le confondre avec le psaltérion. L’un des mérites de mon livre est de montrer que « la plus ancienne représentation du santur date de la fin du XVe siècle » (p.18). Je ne pense pas que cette historicité soit chose connue en Iran.

De plus, aucun honnête homme n’aurait pu prétendre que je ne dis rien sur « l’époque de son apparition en Iran ».

De même, il n’aurait pu dire que je ne présente « aucune analyse stylistique et comparative du jeu des maîtres et interprètes », alors même que mon « observation d’exemples musicaux à partir de partition » (et ce mot d’ « observation » reflète bien mieux ma position d’ethnomusicologue que l’ « analyse », terme péremptoire !) couvre une cinquantaine de pages (pp175-221), dont 15 transcriptions inédites sur les 16 produites.

Selon ce même critique, je serais « sans évoquer le passage de nombreux autres musiciens à la cour des ottomans », alors que, dès le début du livre encore, j’affirme qu’ « à la cour ottomane, essentiellement à la cour de Sélim III (1789-1807), beaucoup de musiciens sont persans » (p.19). Il me blâme aussi de ne pas avoir lu Ali Ufki alors que je le mentionne pourtant en disant qu’il « devint maître de musique et joueur de santur » (p.19).

Ce critique va jusqu’à me reprocher de recourir à l’expression « musique persane » alors, me reprend-il, qu’ « on utilise toujours en Iran l’expression « musiqi-ye irâni » et non « musiqi-ye fârsi » ». Les usages de la langue française lui seraient-ils si étrangers ? (Ses lacunes en orthographe inclineraient à le penser, ex : «les compositions qui leurs –sic- sont attribuées » ). La musique, en France, est persane comme la langue l’est. Sinon, on parle de langues iraniennes et de musiques iraniennes dont les contenus évoqués sont différents. Il n’y va d’aucun choix conceptuel de ma part là où l’on m’accuse de

délibérément « privilégier ce qui sonne persan plutôt qu’iranien ». Si mon contradicteur avait eu la curiosité de consulter ma production en persan, il se serait aperçu que je recours alors à l’expression «musiqi-ye irâni ».

Arrêtons avec le catalogue des inexactitudes alignées dans cette critique. Le plus grave est qu’elle n’accorde aucun mot à l’enquête sociologique dont mon livre fait sa matière à travers une question posée d’emblée : « Peut-on parler d’école de santur en Iran ? » (p.13). Cetteenquête ouvre à un constat sur lequel on veut se fermer les yeux en Iran : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de maîtres en Iran parmi les hommes de ma génération, celle qui eut vingt ans à la Révolution ? Ce fut, dis-je,

une « période chaotique » (p115) qui a contribué à une rupture dans la tradition. Jean During a confirmé ce point dans ses derniers travaux.

Plus précis, les miens concluent qu’il n’y a pas d’école de santur en Iran pour trois raisons énoncées en conclusion (p226). Elles ne se résument pas à l’ « acculturation » d’une jeunesse, concept indigent dont je laisse la seule responsabilité à mon critique, car tout anthropologue sait que l’acculturation peut être productrice de sens.

Hassan Tabar

> Bonjour Hassan,

>

> J’ai bien reçu votre message et, après avoir consulté tous les membres de > notre comité de rédaction, voici la réponse que je peux vous donner en > notre nom à tous. Tout d’abord, les deux premiers paragraphes de votre courrier, même s’ils > ne font pas partie à proprement parler du texte que vous souhaitez > publier, m’ont étonné par leur ton. Tout d’abord, le contenu éditorial > d’une revue ne dépend en rien du Code Civil suisse, maisbien de la > liberté éditoriale du Comité de rédaction et des règles scientifiques qu’il impose à ses contributeurs. A cet égard, il n’existe aucun délai « prescrit par la loi ».

Mais peu importe, la question majeure n’est pas là. Après avoir relu le > compte rendu de Zia Mirabdolbaghi, nous sommes unanimes à affirmer qu’il n’a rien d’injurieux, qu’il n’essaie à aucun moment de « couvrir de > ridicule (votre) recherche » et qu’il n’est en rien votre « contradicteur » > ou votre « censeur », contrairement à ce que vous écrivez. Au contraire, je > trouve personnellement cet article globalement cordial et plutôt élogieux. > Et si son auteur ne partage pas votre point de vue sur tout, c’est sa liberté.

>

> Je ne vois par exemple pas en quoi le fait d’affirmer que certaines des > données qui se trouvent dans votre livre sont « bien connues chez les > musiciens et chercheurs en Iran » est insultant pour qui que ce soit, ni ce > que le mot « analyse » a de péremptoire, cela reviendrait au même que > d’affirmer par exemple que votre propre usage du terme « enquête » pourrait > avoir une connotation policière, ce qui n’est évidemment pas le cas.

>

> Certains auteurs ont déjà (encore que rarement) fait usage de leur droit > de réponse par le passé. Leurs textes ont toujours été publiés dans le > volume suivant des Cahiers, et jamais sur un site internet, ce qui serait

> parfaitement inutile (hormis revues.org et JSTOR, qui mettent > régulièrement les Cahiers en ligne, mais joujours après la publication > papier). Nous refusons donc de publier votre droit de réponse sur le site > des Ateliers d’ethnomusicologie: il n’est pas destiné à de tels usages, et > ça ne servirait de toute façon à rien.

>

> Si vous souhaitez toujours publier une réponse à Zia Mirabdolbaghi, vous > pouvez m’envoyer un texte qui ne dépasse pas les 3500 signes (espaces > compris). Je vous suggère de vous en tenir aux faits et de tempérer le > côté inutilement polémique de votre propos, qui ne dessert que vous.

>

> Meilleures salutations,

>

> De la part du Comité de rédaction: Laurent Aubert

>

> Ateliers d’ethnomusicologie

> 10, rue de Montbrillant

> CH-1201 Genève

> Tél. 0041 22 919 04 94

> Mob. 0041 78 790 86 96

> www.adem.ch

>

>

>

> Le 23 mars 2015 à 08:45, info@hassantabar.net a écrit :

>

>> DROIT DE REPONSE

>>

>> Monsieur le Directeur de la Publication,

>>

>> Les Cahiers d’ethnomusicologie que vous dirigez n’échappent pas à l’article 28g du Code civil suisse de 1907 sur le droit de réponse.

>> Nous avons déjà parlé de vive voix de l’aspect pour le moins tendancieux >> d’un article paru sous la signature de Zia Mir Abdolbaghi dans votre >> dernière livraison. Sous couvert de compte-rendu d’un livre académique >> dont je suis l’auteur, il émet des opinions qui ne relèvent pas de la >> critique universitaire mais de contre-vérités que je ne peux laisser se >> répandre sans émettre une mise au point rectifiant l’image péjorative >> donnée de mon travail. De tels propos ne relèvent plus du débat >> scientifique mais de la diffamation : je vous en donne plus loin les >> preuves.

>> La périodicité de votre publication étant seulement annuelle, je vous >> propose pour souci d’équité de publier mon droit de réponse sur votre >> site officiel afin de respecter les délais prescrits par la loi.

>> Connaissant votre probité, je suis sûr que rectification sera donnée >> sans en venir à d’autres procédures. Il vous aura suffit de prendre >> connaissance du caractère mensonger, et non pas critique, des assertions >> accumulées dans ce compte-rendu indigne d’un journal tel que le vôtre >> pour mesurer le grief qui nous est porté à l’un comme à l’autre. Voici

>> mes arguments que je vous prie de rendre publics :

Je ne pensais pas en écrivant la première monographie sur l’instrument >> de musique iranien que je pratique de longue date, le santur, et en la >> rédigeant dans la langue dans laquelle on m’enseigna l’ethnomusicologie, >> le français, être accusé de complaisance envers les « lecteurs, >> étudiants et chercheurs occidentaux » tout en m’attirant le dédain des musiciens et chercheurs d’Iran » pour qui je remâcherais des « données >> bien connues ».

Ces propos visant à discréditer la teneur de mon travail ainsi que les capacités critiques de mon lectorat sont le fait d’un Iranien qui donne >> ici, à preuve du contraire, sa première contribution en France, pays >> pourtant où il exerce.

Passons sur le côté injurieux fait aux spécialistes européens >> d’ethnomusicologie à même, selon mon censeur, d’apprécier les seules >> données vulgarisées. Il appartient à l’Université française, entre >> autres, de s’insurger contre des jugements culturalistes qui appellent >> les plus vives condamnations pour le peu de cas qu’ils font de la

>> distance critique qu’un étranger exerce de facto sur un sujet tel que le >> santur.

Cette distance, qu’il m’a fallu acquérir en France, m’a donné les armes >> nécessaires pour réduire à néant les prétentions iraniennes de >> considérer le santur comme un instrument connu dans cette aire depuis

3500 ans, quitte à le confondre avec le psaltérion. L’un des mérites de >> mon livre est de montrer que « la plus ancienne représentation du santur >> date de la fin du XVe siècle » (p.18). Je ne pense pas que cette >> historicité soit chose connue en Iran. Aussi me semble-t-il un très >> mauvais procès de prétendre que je ne dis rien sur « l’époque de son

apparition en Iran ».

Il est de même éhonté de prétendre que je ne présente « aucune analyse >> stylistique et comparative du jeu des maîtres et interprètes », alors >> même que mon « observation d’exemples musicaux à partir de partition »

>> (et ce mot d’ « observation » reflète bien mieux ma position >> d’ethnomusicologue que l’ « analyse », terme péremptoire !) couvre une >> cinquantaine de pages (pp175-221), dont 15 transcriptions inédites sur >> les 16 produites. Selon ce même critique, je serais « sans évoquer le passage de >> nombreux >> autres musiciens à la cour des ottomans », alors que, dès le début du >> livre encore, j’affirme qu’ « à la cour ottomane, essentiellement à la >> cour de Sélim III (1789-1807), beaucoup de musiciens sont persans »

>> (p.19). De plus, mon contradicteur me fait l’affront de na pas avoir lu >> Ali Ufki sur le sujet. Dans cette même phrase, je le mentionne pourtant >> en rappelant même que ce Polonais converti à l’Islam « devint maître de >> musique et joueur de santur » (p.19). L’affront est d’autant plus >> inacceptable qu’en 2001, j’ai interprété des suites d’Ali Ufki avec >> l’accompagnement d’un ensemble baroque. Ce qui fut une première en >> France.

>> Mon critique n’hésite pas à faire feu de tous bois pour couvrir de >> ridicule ma recherche. Il va jusqu’à me reprocher de recourir à >> l’expression « musique persane » alors, me reprend-il, qu’ « on utilise >> toujours en Iran l’expression « musiqi-ye irâni » et non « musiqi-ye >> fârsi » ». Les usages de la langue française lui seraient-ils si

>> étrangers ? (Ses lacunes en orthographe inclineraient à le penser, ex : >> «les compositions qui leurs –sic- sont attribuées » ). La musique, en >> France, est persane comme la langue l’est. Sinon, on parle de langues >> iraniennes et de musiques iraniennes dont les contenus évoqués sont >> différents. Il n’y va d’aucun choix conceptuel de ma part là où l’on

>> m’accuse de délibérément « privilégier ce qui sonne persan plutôt >> qu’iranien ». Si mon contradicteur avait eu la curiosité de consulter ma >> production en persan, il se serait aperçu que je recours alors à >> l’expression « musiqi-ye irâni ».

Arrêtons avec le catalogue des inexactitudes alignées dans cette critique. Le plus grave est qu’elle n’accorde aucun mot à l’enquête >> sociologique dont mon livre fait sa matière à travers une question posée >> d’emblée : « Peut-on parler d’école de santur en Iran ? » (p.13). Cette >> enquête ouvre à un constat sur lequel on veut se fermer les yeux en Iran >> : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de maîtres en Iran parmi les hommes de ma >> génération, celle qui eut vingt ans à la Révolution ? Ce fut, dis-je, >> une « période chaotique » (p115) qui a contribué à une rupture dans la >> tradition. Jean During a confirmé ce point dans ses derniers travaux.

>> Plus précis, les miens concluent qu’il n’y a pas d’école de santur en >> Iran pour trois raisons énoncées en conclusion (p226). Elles ne se >> résument pas à l’ « acculturation » d’une jeunesse, concept indigent >> dont je laisse la seule responsabilité à mon critique, car tout >> anthropologue sait que l’acculturation peut être productrice de sens.

>>

>> Hassan Tabar

>

> J’ai bien reçu votre message et, après avoir consulté tous les membres de > notre comité de rédaction, voici la réponse que je peux vous donner en > notre nom à tous. Tout d’abord, les deux premiers paragraphes de votre courrier, même s’ils > ne font pas partie à proprement parler du texte que vous souhaitez > publier, m’ont étonné par leur ton. Tout d’abord, le contenu éditorial > d’une revue ne dépend en rien du Code Civil suisse, maisbien de la > liberté éditoriale du Comité de rédaction et des règles scientifiques qu’il impose à ses contributeurs. A cet égard, il n’existe aucun délai « prescrit par la loi ».

Mais peu importe, la question majeure n’est pas là. Après avoir relu le > compte rendu de Zia Mirabdolbaghi, nous sommes unanimes à affirmer qu’il n’a rien d’injurieux, qu’il n’essaie à aucun moment de « couvrir de > ridicule (votre) recherche » et qu’il n’est en rien votre « contradicteur » > ou votre « censeur », contrairement à ce que vous écrivez. Au contraire, je > trouve personnellement cet article globalement cordial et plutôt élogieux. > Et si son auteur ne partage pas votre point de vue sur tout, c’est sa liberté.

>

> Je ne vois par exemple pas en quoi le fait d’affirmer que certaines des > données qui se trouvent dans votre livre sont « bien connues chez les > musiciens et chercheurs en Iran » est insultant pour qui que ce soit, ni ce > que le mot « analyse » a de péremptoire, cela reviendrait au même que > d’affirmer par exemple que votre propre usage du terme « enquête » pourrait > avoir une connotation policière, ce qui n’est évidemment pas le cas.

>

> Certains auteurs ont déjà (encore que rarement) fait usage de leur droit > de réponse par le passé. Leurs textes ont toujours été publiés dans le > volume suivant des Cahiers, et jamais sur un site internet, ce qui serait

> parfaitement inutile (hormis revues.org et JSTOR, qui mettent > régulièrement les Cahiers en ligne, mais joujours après la publication > papier). Nous refusons donc de publier votre droit de réponse sur le site > des Ateliers d’ethnomusicologie: il n’est pas destiné à de tels usages, et > ça ne servirait de toute façon à rien.

>

> Si vous souhaitez toujours publier une réponse à Zia Mirabdolbaghi, vous > pouvez m’envoyer un texte qui ne dépasse pas les 3500 signes (espaces > compris). Je vous suggère de vous en tenir aux faits et de tempérer le > côté inutilement polémique de votre propos, qui ne dessert que vous.

>

> Meilleures salutations,

>

> De la part du Comité de rédaction: Laurent Aubert

>

> Ateliers d’ethnomusicologie

> 10, rue de Montbrillant

> CH-1201 Genève

> Tél. 0041 22 919 04 94

> Mob. 0041 78 790 86 96

> www.adem.ch

>

>

>

> Le 23 mars 2015 à 08:45, info@hassantabar.net a écrit :

>

>> DROIT DE REPONSE

>>

>> Monsieur le Directeur de la Publication,

>>

>> Les Cahiers d’ethnomusicologie que vous dirigez n’échappent pas à l’article 28g du Code civil suisse de 1907 sur le droit de réponse.

>> Nous avons déjà parlé de vive voix de l’aspect pour le moins tendancieux >> d’un article paru sous la signature de Zia Mir Abdolbaghi dans votre >> dernière livraison. Sous couvert de compte-rendu d’un livre académique >> dont je suis l’auteur, il émet des opinions qui ne relèvent pas de la >> critique universitaire mais de contre-vérités que je ne peux laisser se >> répandre sans émettre une mise au point rectifiant l’image péjorative >> donnée de mon travail. De tels propos ne relèvent plus du débat >> scientifique mais de la diffamation : je vous en donne plus loin les >> preuves.

>> La périodicité de votre publication étant seulement annuelle, je vous >> propose pour souci d’équité de publier mon droit de réponse sur votre >> site officiel afin de respecter les délais prescrits par la loi.

>> Connaissant votre probité, je suis sûr que rectification sera donnée >> sans en venir à d’autres procédures. Il vous aura suffit de prendre >> connaissance du caractère mensonger, et non pas critique, des assertions >> accumulées dans ce compte-rendu indigne d’un journal tel que le vôtre >> pour mesurer le grief qui nous est porté à l’un comme à l’autre. Voici

>> mes arguments que je vous prie de rendre publics :

Je ne pensais pas en écrivant la première monographie sur l’instrument >> de musique iranien que je pratique de longue date, le santur, et en la >> rédigeant dans la langue dans laquelle on m’enseigna l’ethnomusicologie, >> le français, être accusé de complaisance envers les « lecteurs, >> étudiants et chercheurs occidentaux » tout en m’attirant le dédain des musiciens et chercheurs d’Iran » pour qui je remâcherais des « données >> bien connues ».

Ces propos visant à discréditer la teneur de mon travail ainsi que les capacités critiques de mon lectorat sont le fait d’un Iranien qui donne >> ici, à preuve du contraire, sa première contribution en France, pays >> pourtant où il exerce.

Passons sur le côté injurieux fait aux spécialistes européens >> d’ethnomusicologie à même, selon mon censeur, d’apprécier les seules >> données vulgarisées. Il appartient à l’Université française, entre >> autres, de s’insurger contre des jugements culturalistes qui appellent >> les plus vives condamnations pour le peu de cas qu’ils font de la

>> distance critique qu’un étranger exerce de facto sur un sujet tel que le >> santur.

Cette distance, qu’il m’a fallu acquérir en France, m’a donné les armes >> nécessaires pour réduire à néant les prétentions iraniennes de >> considérer le santur comme un instrument connu dans cette aire depuis

3500 ans, quitte à le confondre avec le psaltérion. L’un des mérites de >> mon livre est de montrer que « la plus ancienne représentation du santur >> date de la fin du XVe siècle » (p.18). Je ne pense pas que cette >> historicité soit chose connue en Iran. Aussi me semble-t-il un très >> mauvais procès de prétendre que je ne dis rien sur « l’époque de son

apparition en Iran ».

Il est de même éhonté de prétendre que je ne présente « aucune analyse >> stylistique et comparative du jeu des maîtres et interprètes », alors >> même que mon « observation d’exemples musicaux à partir de partition »

>> (et ce mot d’ « observation » reflète bien mieux ma position >> d’ethnomusicologue que l’ « analyse », terme péremptoire !) couvre une >> cinquantaine de pages (pp175-221), dont 15 transcriptions inédites sur >> les 16 produites. Selon ce même critique, je serais « sans évoquer le passage de >> nombreux >> autres musiciens à la cour des ottomans », alors que, dès le début du >> livre encore, j’affirme qu’ « à la cour ottomane, essentiellement à la >> cour de Sélim III (1789-1807), beaucoup de musiciens sont persans »

>> (p.19). De plus, mon contradicteur me fait l’affront de na pas avoir lu >> Ali Ufki sur le sujet. Dans cette même phrase, je le mentionne pourtant >> en rappelant même que ce Polonais converti à l’Islam « devint maître de >> musique et joueur de santur » (p.19). L’affront est d’autant plus >> inacceptable qu’en 2001, j’ai interprété des suites d’Ali Ufki avec >> l’accompagnement d’un ensemble baroque. Ce qui fut une première en >> France.

>> Mon critique n’hésite pas à faire feu de tous bois pour couvrir de >> ridicule ma recherche. Il va jusqu’à me reprocher de recourir à >> l’expression « musique persane » alors, me reprend-il, qu’ « on utilise >> toujours en Iran l’expression « musiqi-ye irâni » et non « musiqi-ye >> fârsi » ». Les usages de la langue française lui seraient-ils si

>> étrangers ? (Ses lacunes en orthographe inclineraient à le penser, ex : >> «les compositions qui leurs –sic- sont attribuées » ). La musique, en >> France, est persane comme la langue l’est. Sinon, on parle de langues >> iraniennes et de musiques iraniennes dont les contenus évoqués sont >> différents. Il n’y va d’aucun choix conceptuel de ma part là où l’on

>> m’accuse de délibérément « privilégier ce qui sonne persan plutôt >> qu’iranien ». Si mon contradicteur avait eu la curiosité de consulter ma >> production en persan, il se serait aperçu que je recours alors à >> l’expression « musiqi-ye irâni ».

Arrêtons avec le catalogue des inexactitudes alignées dans cette critique. Le plus grave est qu’elle n’accorde aucun mot à l’enquête >> sociologique dont mon livre fait sa matière à travers une question posée >> d’emblée : « Peut-on parler d’école de santur en Iran ? » (p.13). Cette >> enquête ouvre à un constat sur lequel on veut se fermer les yeux en Iran >> : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de maîtres en Iran parmi les hommes de ma >> génération, celle qui eut vingt ans à la Révolution ? Ce fut, dis-je, >> une « période chaotique » (p115) qui a contribué à une rupture dans la >> tradition. Jean During a confirmé ce point dans ses derniers travaux.

>> Plus précis, les miens concluent qu’il n’y a pas d’école de santur en >> Iran pour trois raisons énoncées en conclusion (p226). Elles ne se >> résument pas à l’ « acculturation » d’une jeunesse, concept indigent >> dont je laisse la seule responsabilité à mon critique, car tout >> anthropologue sait que l’acculturation peut être productrice de sens.

>>

>> Hassan Tabar